別冊 天然歯vsインプラント

4/8

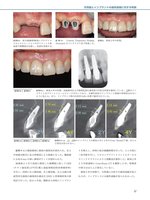

天然歯とインプラントの歯肉退縮に対する考察97 症例4は上顎前歯部に重度の歯周炎が認められ、左上中切歯は根尖に及ぶ骨吸収により抜歯となった。隣接歯にも約8mmの深い歯周ポケットが認められた。 抜歯後2ヵ月で高度に吸収した歯槽堤に対してGBR(チタン強化型e-PTFE膜と遅延型吸収性骨移植材料)を行い、同時に右上側切歯、左上側切歯、左上犬歯の垂直性骨欠損部の歯周再生療法をEMDと骨移植材料の併用法で行った。約6ヵ月後、膜除去と同時にインプラントを埋入し、同時に結合組織移植を行った。4ヵ月後に二次手術を行い、ジルコニアアバットメントとオールセラミッククラウンにより上部構造を製作した。術後2年と5年経過時にCone-Beam CTを撮影したが、唇側骨の厚さはほとんど変化していない。 術後5年の状態で、天然歯には若干の歯肉退縮が見られたが、インプラントには歯肉退縮が見られなかった。症例3-h 結合組織移植後にプロビジョナルレストレーションのポンティック基底部で歯槽堤を圧接し、乳頭を形成する。症例3-i Custom Temporary Healing Abutmentをパンチアウト法で装着した。症例3-j 術後2年の状態。症例3-k、l 術後4年の状態。辺縁歯肉および歯間乳頭も審美的で自然な形態を維持している。1部のインプラントはプラットフォームスイッチを行っており、X線写真状でインプラント周囲の骨吸収は少ないように見える。また、インプラント間の凸状骨も高い位置で維持されている。症例3-k症例3-l症例3-m~p 1、2部のインプラントの術後2年と4年のCone-BeamCT像。ほとんど変化は見られない。症例3-m症例3-n症例3-o症例3-p

元のページ