QDT5月

6/8

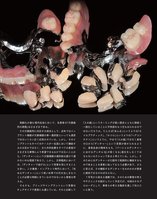

高齢化が進む現代社会において、各患者の「欠損歯列の病態」はさまざまである。 その欠損歯列に対応する術式として、近年ではインプラント補綴が欠損補綴の第一選択肢といっても過言ではないくらい広く応用されている。しかし、そのインプラントもすべてのケースが一生涯において機能するかは定かではなく、また外科処置をすべての患者がさまざまな事情により希望できるわけではないことから、「デンチャー」という欠損補綴の選択肢は避けて通れないのも現実であろう。しかし、日常臨床においては、「デンチャーで逃げる」という言葉を耳にすることも多い。この審美・インプラント時代において、「攻めるデンチャー」という高い水準での引き出しをもつことが必要な時期にきているのではないかと筆者は考える。 そもそも、ブリッジやインプラントという言葉はチェアサイドで患者にも通じている。それと比較して「入れ歯」というネーミングが長い歴史とともに根強く一般化していることに不快感をもつ方もおられるのではないだろうか。たとえば「あんま」というよりは「カイロプラティック」、「かつら」というよりは「ヘアコンタクト」というように、やはり「入れ歯」ではなく患者の口から「デンチャー」という言葉が発せられるように、患者自身が興味をもち、「パーシャルデンチャーにおけるデンタルIQが高くなる」進化をしなくてはならないセクションであると考えている。しかし、そのためにはデンチャーが口腔内で長期的に機能するものであることを患者に知ってもらう必要があり、さらに言えば、その機能するデンチャーをわれわれが患者に提供できなければならない。 7月号から始まる連載では、そのための筆者の考えやテクニックを紹介していく予定だが、今回はそのプロローグとして、筆者らの考えを臨床を通して伝えたいと思う。

元のページ