QDT 2015年6月

5/8

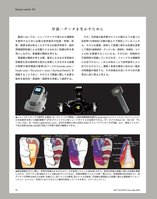

Feature article ♯2 臨床においては、シェードテイクで得られた補綴物を製作するために必要な参考歯牙の色調・特徴・形態・質感を読み取ることができる口腔内写真や、歯科用機械測色器による主観にとらわれない色調分析を参考にしながら、築盛層の構成を考える。 築盛層の構成を考える際、基本となるのは天然歯の色構成を司る経時的な変化も考慮したさまざまな表層の特徴や歯牙構造の要素(右ページのOutside color/Inside color/Structure’s color/Surface〔Detail〕)を把握することであり、そのうえで築盛に際して必要な陶材を蛍光性・透過性・遮断性を考慮して選択する。 だが、天然歯は象牙質やエナメル質のような違った反射率(不透明性)の層の重なりで発色していることから、それらを通過・反射して表層に現れる色調を逆算して陶材(歯頚部色・デンチン色・透明色・特徴色・エナメル色)を築盛することになる。そのため、各陶材の不透明度を把握していなければ、イメージする補綴物には近づけない。これらを知ることで参考歯牙により近づけるだろうし、運悪く患者の意向に沿わない場合の再築盛の場合でも、その改善点を見いだすための基準点に成り得ると考える。序説―データを生かすために▲シェードテイキングで使用する機材。左:オリンパスが開発した歯科用機械測色器「Crystal eye」(ジェネリックペントロンジャパン)。分光光度計を用いた撮影機構でVITAクラシックなど各シェードガイドとの比較ができる。中:カメラ(Nikon D3 ISO 200 TTL 1/125F29)。右:Smile Light(Smile Line)。日中の太陽光と同じ光色(5,500K)でシェードテイキングが可能。また、偏光フィルターで光の反射(正反射と乱反射)を防いだ状態で歯牙の観察もできる。▲陶材築盛を行うに際し、参考天然歯のさまざまなデータを参考にスケッチ(設計図)を行う。参考天然歯の表層に現れる色調を確認しながら、①デンチン色(歯冠のエナメル層を剥がすように見る)、②指状構造(マメロン)の形・厚みなど、③歯頚部の色(彩度など)、④デンチンの特徴(白帯などの表現・位置など)、⑤トランスの表現、⑥エナメルの表現、 ⑦切縁の透明度など表層に現れる透明感(デンチン・トランス・エナメル)、を現すためにどのように陶材を配合していくかを考え、スケッチしていく。MMyellow-orangeA2+Tl1A2+Tl1Incisal EdgeA2+Tl1MO1A2+Tl1A2+Tl1A2A2A2Tl1Tl1Tl1Opal Effect3Opal Effect3Opal Effect3Opal Effect2Opal Effect2Opal Effect2Base Stain 1Effect2Effect2Effect2Effect1Effect1Opal Effect1+Tl1Opal Effect1+Tl1Opal Effect1+Tl1TBlue+ClearEffect1OE violetOE violetIncisal EdgeIncisal EdgeMM yellow-orangeMM yellow-orangeWhite+SunsetWhite+Sunset96QDT Vol.40/2015 June page0842

元のページ