QDT 2016年5月

5/8

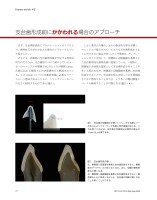

72Feature article ♯272 まず、支台歯形成前にプレパレーションガイドなどで、歯科技工士がかかわれる場合のアプローチについて紹介したい。 そもそも、前歯部の支台歯形成量が不足する原因は何なのだろうか。支台歯形について紹介しているメーカーのマニュアルや書籍では、ほとんどが唇側1.5mm、舌側1.5mmを確保するのが理想的だと解説されている。この1.5mmというのは審美表現に必要なスペースという意味であるとともに、ミリングマシンのバーの太さに起因するものである(図1)。 しかし東洋人の場合、元々の唇舌的な厚みが薄く、マニュアルで提示されているような支台歯形成をすることができない場合が多い。そこで筆者は、プレパレーションガイドを用いて、唇側面と辺縁隆線を基準とした支台歯形成を歯科医師に提案している。一般的に、唇側面と舌面窩を基準として支台歯形成を行うことが多いと思われるが、唇側面と辺縁隆線を基準に支台歯形成をすることで、支台歯の厚みを保ったまま唇側面を十分に形成することができ、より多くの陶材築盛スペースを確保することが可能になる(図2~4)。支台歯形成前にかかわれる場合のアプローチ図1 支台歯の切縁部分が薄いとミリングする際にバーの太さによってコーピング内面に空き領域が生じる。これを防ぐためには、支台歯の切縁部分の唇舌の厚みが1.5mm以上必要である。図2 支台歯形成の違い。左:唇側面と舌面窩を基準に支台歯形成をすると、唇側面のクリアランスが足りなくなる。また、切縁の唇舌的厚みが薄くなる。右:唇側面と辺縁隆線を基準に支台歯形成をすると、唇側面を十分に形成しながらも、支台歯の切縁が薄くなることを防ぐことができる。QDT Vol.41/2016 May page 0656

元のページ