QDT 2016年6月

8/8

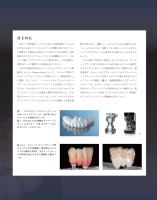

はじめに Part1では筆者がインプラント技工で現在使用しているそれぞれのCADソフト(スキャナー)の特徴と使い分けについて筆者なりの視点から紹介した。Part2となる今回は、近年見直されてきたスクリューリテイン上部構造について、ジルコニア製インプラントブリッジに焦点をあて、その可能性と留意点について筆者なりの見解を述べてみたい。 日本では2004年12月からノーベルバイオケアジャパンの接触式スキャナーProcera Forteによって、ジルコニア製のプロセラインプラントブリッジ(PIB)のフレーム提供が始まった(図1、2)。しかし、ノーベルバイオケアジャパンのインプラントシステムやアバットメントにしか対応していなかったため、それ以外のインプラントシステムではジルコニアのインプラントブリッジは事実上製作不可能であった。そのPIBジルコニアフレームにしても、フルアーチのような大きなインプラントブリッジではジルコニアの収縮による適合精度の不安もあり、鋳接フレームのようにたわみが認められるフレームにおいては、「切断してろう着」といったことがジルコニアではできないことに歯がゆさを感じることも少なくなかった。 しかし現在ではPart1で紹介したように多くのメーカーがインプラント技工に対応したCAD/CAMシステムを提供するようになっており、その適合精度も大きく改善された。現在筆者は、6ユニット以下でノーベルバイオケアジャパンのインプラントシステムが用いられている場合はPIBジルコニアフレームを選択し(図3)、無歯顎症例のようなフルアーチのケースや、小ユニットでもノーベルバイオケアジャパン以外のインプラントシステムが使用されている場合には、接合部にチタンベースを用いてジルコニアとセメントで接着するインプラントフレームを積極的に用いている。図1 プロセラインプラントブリッジ(PIB)ジルコニアフレーム。2007年11月よりサービスが開始されている。図2 Procera Forte(接触式スキャナー)とフレームホルダー。PIBのスタートはこのスキャナーからだった。図3a、b 4ユニット(2インプラント)PIBジルコニアの上部構造。接合部はジルコニアだが適合も良好で、セラミックフレームの特性を活かせるので審美性も優れている。2b1a

元のページ